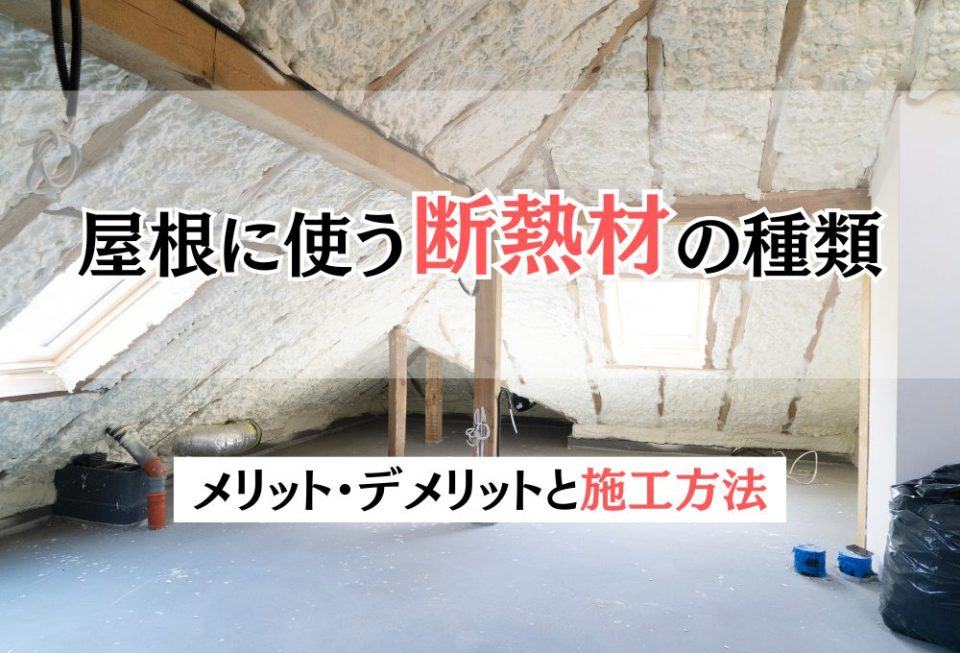

屋根に使う断熱材の種類|メリット・デメリットと施工方法

屋根

屋根は住宅の中で外気の影響を大きく受けやすい部分であり、断熱材を適切に施工することで快適な住環境を整えることができます。夏は屋根からの熱気を守り、冬は室内の暖かさを逃さないため、省エネや光熱費の削減にも効果的だと言えます。しかし、断熱材といってもいくつか種類があり特徴が異なるため、それぞれを理解して選ぶことが大切です。

当記事では、屋根に使われる断熱材の種類や利用するメリットとデメリット、また断熱材の施工方法について解説します。

【この記事はこんな方におすすめです】

- 住宅の暑さや寒さに悩んでいる方

- 新築やリフォームを検討している方

- 断熱材の施工を依頼するにあたって、知識をある程度身につけておきたい方

目次

屋根に使う断熱材の種類

屋根の断熱材とは、外部の熱を遮断し、室内の温度を一定に保つ役割を持つ建材です。夏は冷房効果を高め、冬は暖房効率を向上させるため、光熱費の削減につながるメリットがあります。屋根の断熱材には主に4つの種類があり、熱伝導率や特徴に違いがあります。ここからは、それぞれの素材について詳しく解説します。

無機繊維

無機繊維は、ガラスや鉱物などの無機物を繊維状に加工した断熱材で、代表的なものに「グラスウール」や「ロックウール」があります。防火性や防音性に優れ、比較的安価で手に入るため、多くの住宅で利用されています。熱伝導率は0.033~0.050W/mK程度で、断熱性能も安定しています。

メリットはコストパフォーマンスが高い点ですが、湿気に弱く、結露によって性能が低下するリスクがあります。また、施工時に細かい繊維が飛散しやすく、敏感な体質の人ではアレルギーやシックハウス症候群の懸念もあるため注意が必要です。総じて、費用を抑えつつ一定の性能を確保したい方に適した断熱材です。

天然繊維

天然繊維は、羊毛や木質繊維(セルロースファイバーなど)といった自然由来の素材を使った断熱材です。吸放湿性に優れ、室内環境を快適に保ちやすい点が特徴です。熱伝導率は0.037~0.049W/mK程度と無機繊維に比べるとやや高めですが、自然素材であるため有害物質を含まず、環境や人体にやさしいメリットがあります。

また防音性も高いため、静かな住環境を整えたい人にも向いています。一方で、防虫処理をしないと害虫被害を受けやすい点や、価格が無機繊維の2〜4倍ほどと高価な点がデメリットです。健康や環境に配慮したい方には選ばれやすい素材です。

発泡プラスチック

発泡プラスチックは、合成樹脂を発泡させて気泡を含ませた断熱材で、「硬質ウレタンフォーム」や「ポリスチレンフォーム」が代表例です。熱伝導率は0.019~0.043W/mKと非常に低く、4種類の中でも断熱性能に優れています。

軽量で加工しやすく、湿気にも強いため、薄い層でも十分な効果を発揮できる点がメリットです。ただし、価格は無機繊維に比べて2倍前後と高めであり、耐火性もやや劣るため施工時の扱いに注意が必要です。しかし、省スペースで高い断熱性を求める場合には非常に適した選択肢と言えます。

断熱塗料

断熱塗料は、屋根の表面に塗布することで断熱効果を発揮するタイプの材料です。代表的な製品に「ガイナ」などがあり、屋根の塗装や補修と同時に断熱工事を行える点が大きなメリットです。塗料自体が熱を反射・遮断することで、屋根材の劣化を防ぎつつ室内温度の上昇を抑えられます。

また、施工が比較的容易で、既存の屋根に塗るだけで対応できるのも魅力です。一方で、断熱効果そのものは他の断熱材に比べると低く、価格も無機繊維の2〜5倍と高額になりがちです。屋根の補修と断熱を一度に行いたい場合や、外観を整えながら省エネ対策をしたい家庭に適しています。

屋根に断熱材を使用するメリット・デメリット

屋根に断熱材を取り入れる大きなメリットは、室内を快適な温度に保てることです。夏は屋根からの熱気を遮断し、冬は暖房の効率を高めることで、一年を通して過ごしやすい環境を維持できます。その結果、冷暖房費の削減にもつながり、光熱費を抑える効果も期待できます。また、天井断熱と異なり屋根裏の空間も断熱範囲に含まれるため、ロフトや物置として活用できる点も魅力です。収納や居住スペースを確保したい住宅にとっては大きな利点といえるでしょう。

一方で、屋根断熱は傾斜に沿って断熱材を施工する必要があるため、天井断熱よりも手間や材料費がかかり、工事費用が高くなるのがデメリットです。施工に不備があると結露や雨漏りの原因になることもあるため、専門業者に依頼し、隙間なく確実に仕上げてもらうことが重要です。快適性とコストの両面を比較して、最適な断熱方法を検討しましょう。

屋根の断熱材の施工方法

屋根の断熱材にはいくつかの施工方法があり、選び方によって断熱効果や工事費用が大きく変わります。外張り断熱と充填断熱の特徴を理解し、住宅の構造や予算に合った方法を選ぶことが大切です。以下でそれぞれ詳しく解説します。

外張り断熱

外張り断熱とは、屋根の垂木の上から断熱材を施工する方法で、いわゆる「外断熱」と呼ばれます。屋根の骨組みを外側から覆うため、断熱材が切れ目なく施工され、高い断熱性能と機密性を確保できるのが大きな特徴です。結露のリスクも抑えられ、快適な住環境を保ちやすくなります。

また、屋根裏空間を居室や収納に活用できる点もメリットです。ただし、既存の屋根材や下地を取り外して施工するため工事規模が大きくなり、費用が高額になる傾向があります。新築や大規模リフォームで採用されることが多く、初期投資はかかりますが、その分光熱費削減や耐久性向上につながる方法と言えます。

充填断熱

充填断熱とは、屋根の垂木と垂木の間に断熱材を埋め込む工法です。断熱材を構造体の間に挟み込む形で施工するため、施工コストを抑えられる点が大きなメリットです。外張り断熱よりも費用が安価で、リフォーム時にも取り入れやすい方法と言えます。ただし、断熱材を隙間なく充填する必要があるため施工技術に左右されやすく、気密性が不足すると断熱効果が下がる可能性があります。

外張り断熱に比べると熱橋(熱が伝わりやすい部分)が生じやすく、結露や断熱性の面では劣る点に注意が必要です。短期間でコストを抑えて屋根断熱を導入したい場合に適した方法ですが、確実な効果を得るためには施工業者の経験や技術が重要となります。

まとめ

屋根の断熱材には主に4種類あり、それぞれ特徴が異なります。無機繊維は安価で普及している一方、湿気に弱い点が課題です。天然繊維は環境や健康にやさしい反面、高価で防虫対策が必要となります。発泡プラスチックは断熱性が高く省スペース施工に適していますが、コストが高めで耐火性に劣ります。断熱塗料は屋根塗装と同時に施工できる利便性があるものの、効果は限定的で価格も高めです。

施工方法には、断熱性が高い外張り断熱と、安価で導入しやすい充填断熱があり、住宅の構造や予算に応じて選ぶことが大切です。

この記事の監修者情報

峠元 聡良

所属:峠元板金工業所

経歴:職人歴4年